ハラスメント外部相談窓口

ハラスメント相談窓口の設置は

企業の義務です

企業や団体は、労働者の安全で快適な職場環境を守るため、ハラスメント相談窓口の設置が法的に義務付けられています。特に、パワハラやセクハラの防止策を実施することが求められ、相談窓口はハラスメントの未然防止や迅速な対応に重要な役割を果たします。社内の窓口には相談しづらい方もいます。外部相談窓口を設置して、幅広くお悩みを受け付ける環境を整えましょう。

ハラスメント相談窓口設置義務

ハラスメント相談窓口の設置は企業の義務

2020年6月に改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、事業主は職場におけるパワーハラスメント(以下パワハラ)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務化されました(中小企業は2022年3月末まで猶予期間)。

では、具体的に企業に求められている「義務」とは何か見て行きましょう。

1.周知(パワハラとは何かを定義し、周知する)

パワハラとは何か?起きた場合にどう対処するか?などを定義し、社内報、パンフレット、社内ホームページ等への掲載や社内研修等を通じて社内に周知し広め、予防策を講じること

2.相談体制構築(相談体制を整える)

相談窓口を設置し、被害者などが相談できる体制を整えること

3.処分と再発防止策(パワハラ行為者を処分し、再発防止策を打つ)

パワハラが起きた場合は、きちんと迅速に対応し、行為者に対する処分を行い、再発防止を図ること

4.機密保持(機密を守り、相談・協力者を不利益にしない・これを徹底する)

プライバシーを守り、相談した・協力したからといって不利益にしないこと。これらを周知し広めること

【参考】

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました」(令和2年2⽉)パンフレット

「2.相談体制構築(相談体制を整える)」は「常設」です。どのように運営をしていけば良いかお悩みの会社は多いでしょう。

とりあえず設置をしたが、相談員に相談のスキルがない、悩みがある従業員が相談に来ないまま会社を辞めてしまうというように機能が伴っていないのでは意味がありません。社内での運用が難しいのであれば、外注するという方法があります。

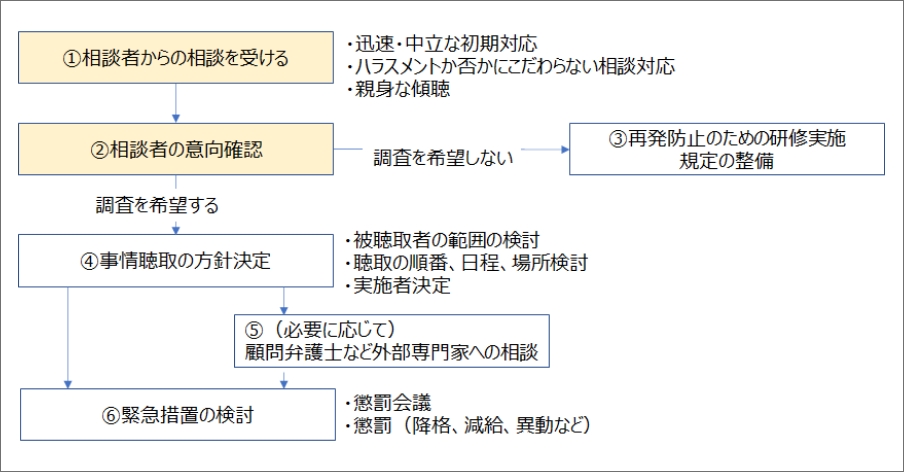

一般的なハラスメント相談の流れ

下記は一般的なハラスメント相談の流れです。

相談窓口を外部に委託するときは、問題解決までではなく、①②の委託である場合が多いです。

③~⑥は対応の際に内部の事情に精通していることが重要であるため、外部に任せてしまっては適切な対応にならないことが考えられます。①②でしっかりと初期対応をすることで③~⑥の対応がスムーズに行えます。

【参考】

山浦美紀 大浦綾子 共著「実務家・企業担当者のためのハラスメント対応マニュアル」新日本法規(2020)

お問い合わせ

ハラスメント相談窓口についてお悩みの企業さまへ

- ・外部に委託する場合のメリットは具体的にどんなものがあるのか

- ・外部に委託するといくらくらいかかるものなのか

- ・自社は社員が相談を対応しているが、相談員はどんな人物が適しているのか

- ・自社の相談窓口を機能させるためにどうしたらいいのか

など、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ

個別研修を行いたい、社内規定を改定したいなどのご相談・執筆依頼・その他

こちらからお問い合わせください。