コラム

- 相談

- 職場のハラスメント

「誰に・いつ・どう聞くか?」〜第三者聴取の実践と“事実確認”との違い〜

今回は、二次対応における「事実確認」のプロセスについて、具体的な内容に踏み込んでみたいと思います。

ハラスメント相談を受けた際には、相談者の意向を受けて「聴き取り」を行うことになります。

これがいわゆる“二次対応”と呼ばれるプロセスです。

※なお、本人の意向が確認できていなくても、事件性が高いケースや身の安全を確保する必要がある場合など、例外的に聴き取りが実施されることもあります。

この「事実確認」は、その後の対応方針を大きく左右する、非常に重要なステップです。

なかでも、「第三者への事情聴取」に関しては、

• 誰に聞くのか

• 何人に聞けばよいのか

• どの順番で進めるべきか

• 何をどのように聞くのか

といった点で、現場ではさまざまな迷いや誤解が生まれがちです。

今回は、第三者への聴取の進め方に加え、よく混同されがちな「事情聴取」と「事実確認」の違いについても、わかりやすく整理してみます。

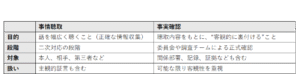

■まず確認したい「事情聴取」と「事実確認」の違い

まずは、表で比較しながら理解を深めましょう。

「事情聴取」は“聞く”こと、「事実確認」は“確かめる”こと。

この違いを整理しておくことで、関係者の混乱や誤解を防ぐことができます。

■誰に聞くのか? どの順番で?

原則として、聴き取りは以下の順で行います。

1. 相談者(被害を訴えた本人)

2. 行為者(行為者:加害が疑われる相手)

3. 第三者(目撃者・同僚・関係者など)

この順番はとても大切です。

順番を間違えると、次のような問題が起こる可能性があります。

• 第三者の話が、先入観に左右される

先に第三者から話を聞くと、その人が不完全な情報やうわさ話、あるいは“空気感”に基づいて証言してしまう可能性があります。

情報の出所が曖昧な状態で意見を聞くと、その発言に「相談者に有利/不利な偏り」が生まれやすくなります。

• 相談者の安全やプライバシーが損なわれる

相談者の話をきちんと聴く前に第三者に聴取を行うと、「誰が相談したのか」が特定されやすくなり、プライバシー侵害や報復リスクが高まります。

例えば、「あの件で人事が私に聞きにきたってことは、相談したのは○○さんしかいないな」と、相談者が勝手に特定され、職場で気まずい思いをする人が出てくる可能性があります。

また、本人が相談を内密にしていたにも関わらず、第三者への聴取をきっかけに話が広がってしまうケースもあります。

• 調査の公平性が疑われる

順番を誤ると、「最初から誰かをかばおうとしていた」「すでに結論ありきで調査していたのでは?」と推論が飛び交い、調査自体の公正性・中立性が損なわれる恐れがあります。

例えば、行為者の上司や経営層から先に話を聞いた場合、「会社として守る方針があるのでは」と疑念を抱かれたり、相談者や第三者から「どうせ最初から決まっていた」と不信感を持たれてしまいます。

聴き取りの順番は単なる“手順”ではなく、相談者の信頼・調査の信頼性・組織の信用を守るために欠かせない設計だという認識を持ちましょう。

■なぜ「第三者に先に聞く」会社があるのか?

以前、ある企業のハラスメント指針づくりをサポートした際、ヒアリングの中で次のようなお話を伺いました。

「当社では、行為者が上位職にある場合、まず第三者から確認しています。」

詳しく話を聞くと、

・相談内容が誤解だった場合に、本人(行為者)との関係性が即座に悪化するのを避けるため

・組織としてのリスク(名誉毀損・逆訴訟・内部対立)を最小限に抑えるため

・周囲の状況証拠を先に収集し、相談者の言い分との整合性を見極めるため

といった複数の理由に基づいているようでした。

確かに、相談者と行為者との関係性や、組織文化、経営層の影響力の大きさによっては、相談者から相談を受け、次に行為者に接触することで状況が不安定化するリスクは否定できません。

また、「相談を受けたことがすぐに当人に伝わってしまうと、報復や圧力があるかもしれない」という現場の懸念も、ある程度理解できます。

ただし、第三者から先に聴き取りを行う場合には、いくつかの留意点があります。

• 守秘義務の徹底が前提条件

第三者への聴き取りでは、まず「何のために聴き取っているのか」を明確にし、「聴いた内容は決して口外しないこと」を言葉で丁寧に説明する必要があります。

個人的にお勧めしているのは、組織として文書にしておくこと。聞き取りの最後にはサインをもらうと良いでしょう。

説明が不十分なまま聞き取りを始めると、「これはハラスメントなの?」「誰が言ってきたの?」という“詮索”が始まってしまい、相談者のプライバシーや信頼関係を損なう事態にもつながりかねません。

• 「見えないバイアス」が強まる危険性も

先に第三者の話を聞いたことで、聴き手側(相談窓口や調査担当者)が無意識にバイアスを持ってしまう可能性もあります。

例えば、

「周囲の誰も問題視していないようだから、相談者が過敏なのでは」

「あの人は誰にでも厳しいんだから、特別なことではないかも」

といった“空気”に飲み込まれるような判断が生まれてしまうのです。

• 一般的には例外であることを伝える必要も

これはわたしのオススメですが、第三者を先に聴取する方法は、組織が“戦略的に”行うケースで、あくまで例外的な方法であることも、関係者に共有していただきたいと思います。

これはとても重要なことです。

もしも「うちの会社はいつもそうだ」と慣習化してしまうと、相談者の声を丁寧に聞く基本姿勢が崩れ、相談そのものが軽視されているように見えてしまうかもしれません。

すでにお話しした通り、聴き取りの順番は、単なる“段取り”ではありません。

それは、相談者・行為者・第三者の信頼バランスを保ちながら、事実と向き合うための設計図です。

組織の事情に合わせた柔軟な対応は必要ですが、「最初に話を聴くべき人は誰か?」という原則は常にリビジットを忘れずにケースバイケースで考えていきましょう。

■何人に聞けばいいのか?

基本は2〜3人程度が目安です。以下のようなバランスを意識すると良いでしょう。

例えば、

• 現場に居合わせた人

• 普段の様子を知る人

• 職場の雰囲気を説明できる(把握している)人

など、視点の異なる複数名に話を聞くことで、事実だけでなく背景や文脈も見えてきます。

ただし、人数が多すぎると、情報漏えいのリスクや風評被害の発生、職場全体の不安感の増幅といった副作用も起こりえます。

聴き取りの目的は「多くの声を集めること」ではなく、必要な人に、適切な形で聞くこと。

“質と配慮”を大切にした聴取が、信頼と納得につながります。

参考までに、わたしからは「多くて3人まで。だからしっかり人選しましょう」とお伝えしています。

■どうやって“口外しない”ことを約束するのか?

第三者への聴取時には、最初に守秘義務の確認をしっかり行うことが必須です。

例としては、次のように伝えてはどうでしょうか。

「本件については、相談者の安心と信頼を大切にしながらお話を伺っています。

ご協力いただく内容は、社内で必要な範囲以外には一切口外されないことをご理解いただけますか?」

オススメしたいのは、会社の方針として守秘義務があることを、文書などで補足することです。

必ず聞き取りの最後に目をとしてもらい、同意のチェックをしてもらうと良いでしょう。サインをもらうのも有効です。

■わたしたちにできること

ハラスメントの相談対応は、「誰かを裁く」ための行為ではありません。

それは、職場という集団の中で、一人ひとりが安心して働ける環境を守り、整えるためのプロセスです。

第三者への事情聴取も同様ではないでしょうか。

誰かを追い詰めるためではなく、事実に向き合い、対話のきっかけをつくり、信頼を再構築するための手段でありたいと、願っています。

現場で迷いや葛藤に直面したときは、次の問いを自分に投げかけてみてください。

「この聴き取りは、本当に相談者の力になっているか?」

「この対応は、職場全体の信頼や尊厳を損なっていないか?」

これらの問いかけは、マニュアル以上に大切な“心のコンパス”になると思います。

どんなに手順を整えても、答えのないケースや、複雑に絡み合った人間関係に出会うことはあります。

それでもなお、私たちは問い続け、聴き続け、関わり続けることで、職場の品性と安全性を守る立場にあるのではないでしょうか。

————————————————————————————————–

【執筆者】

相談員養成講座 特任講師 平澤 知穂

【プロフィール】

2000年にコーチとして独⽴、研修講師として活動開始。 2つの⼤学で通算14年間⼤学⾮常勤講師を務める。 企業や⾃治体、医療法⼈などにおいてハラスメント防⽌の活動を⾏い、2022年には個⼈のハラスメント年間相談対応が 600件を超えた。厚⽣労働省の設置するハラスメント相談窓⼝や、法務省の刑事施設における矯正教育関連プログラムの ファシリテーターを経験している。

お問い合わせ

個別研修を行いたい、社内規定を改定したいなどのご相談・執筆依頼・その他

こちらからお問い合わせください。